汤建新教授课题组《Journal of Applied Physiology》:失重环境下小鼠棕色脂肪组织变化的原位荧光-光声测量

太空旅行会导致宇航员体重迅速下降,但其背后的原因仍然不清楚。棕色脂肪组织(BAT)是一种产热组织,受交感神经支配,而肾上腺素的刺激可以促进BAT的产热和血管生成。在此,湖南工业大学汤建新教授课题组研究了模拟失重环境下小鼠尾部悬挂(HU)状态下BAT的结构和生理变化以及血清学指标。结果显示,长期HU可以通过上调线粒体解偶联蛋白来诱导BAT的生热激活。此外,开发了一种与肽结合的靛青绿,用于靶向BAT的血管内皮细胞。非侵入性荧光-光声成像显示了HU组小鼠BAT中微血管新生以及血管密度的增加。接受HU处理的小鼠血清中甘油三酯和血糖水平的下降趋势证明了与对照组相比,BAT中的热量产生和能量消耗更多。研究表明,HU可能是抑制肥胖发生的有效策略,而荧光-光声双模态成像技术能够评估BAT活性。宇航员在太空飞行中体重下降的机制可能是由于尾部悬挂(HU)促进了棕色脂肪组织(BAT)的激活和解偶联蛋白(UCP1)表达的增加,从而加速了身体的产热。同时,BAT的激活伴随着血管的增殖。在肽CPATAERPC结合靛青绿靶向血管内皮细胞的帮助下,荧光-光声成像在微米尺度上有选择性地追踪了BAT的血管结构,提供了非侵入性成像工具,用于原位测量BAT的变化。

湖南工业大学汤建新教授课题组探讨了小鼠在尾部悬挂(HU)处理下棕色脂肪组织(BAT)的变化,通过免疫印迹检测特定表达蛋白UCP1,以探讨HU模型中体重下降的潜在机制。此外,设计了Pep-ICG以特异性靶向BAT中的血管。最后,通过荧光-光声双重成像技术跟踪BAT的变化,以非侵入性评估活体小鼠中的BAT代谢。这些结果将有助于理解重力下体重下降的机制,并提供非侵入性测量BAT变化的成像工具。相关成果 “In situ fluorescence-photoacoustic measurement of the changes of brown adipose tissue in mice under hindlimb unloading” 发表在2023年6月15日的《Journal of Applied Physiology》期刊上。

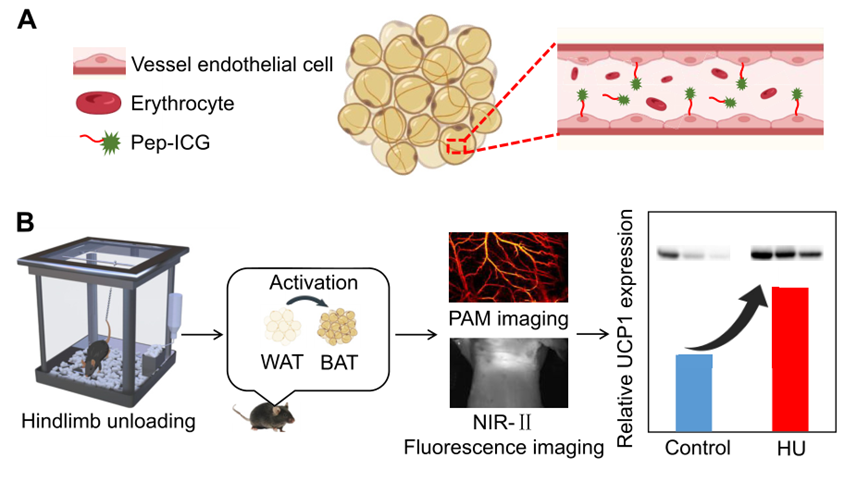

首先,研究者使用分子探针靶向BAT的血管,并观察了HU处理后BAT的激活和生理变化。这表明了在模拟失重环境下BAT结构和功能的变化。

图1. (A)使用分子探针靶向BAT血管;(B)HU处理后的BAT激活及其生理变化。

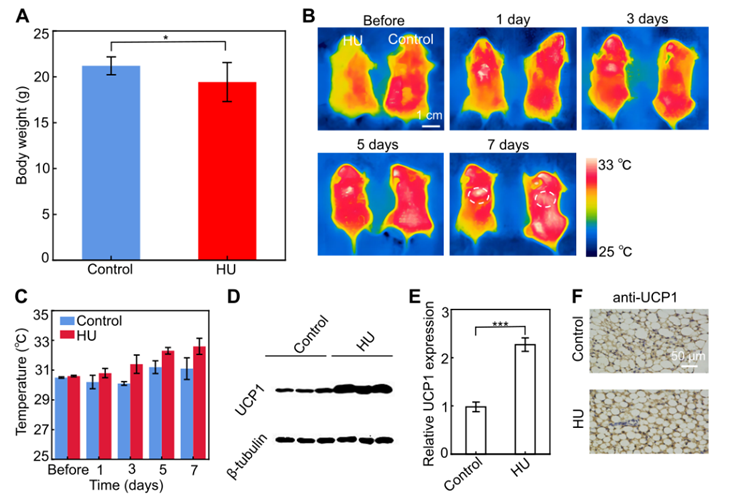

其次,通过红外热成像技术,研究者发现HU处理的小鼠在BAT区域的表面温度显著高于对照组,这表明了BAT产热增加。此外,通过免疫印迹和免疫组化染色,研究者发现HU处理显著上调了UCP1蛋白的表达,这可能是导致体重下降的关键原因。

图2. 长期HU作用后BAT的生热活性。HU后7 d小鼠体重(A);红外热成像测得小鼠体表温度(B、C);对照组和HU组小鼠BAT裂解液免疫印迹(D、E);BAT UCP1免疫组化(F)。

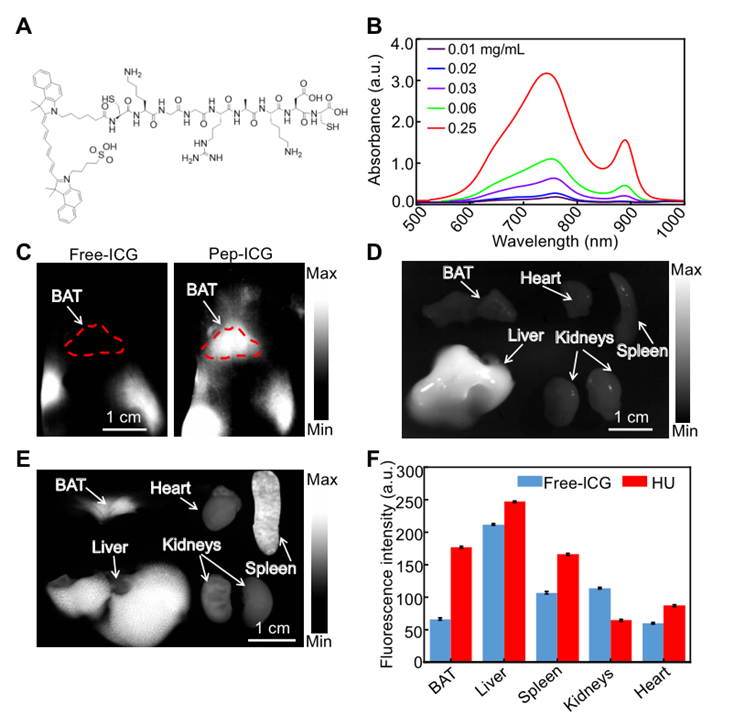

研究人员通过合成Pep-ICG探针,并通过NIR-II荧光成像验证了其在BAT区域的特异性靶向能力。与游离ICG相比,Pep-ICG在BAT区域显示出更强的荧光信号,证实了其作为靶向BAT的有力工具。

图3. 探针Pep- ICG的特异性靶向。探针Pep-ICG的结构式和吸收曲线(A、B);HU处理后小鼠BAT的NIR- II荧光成像(C);游离ICG组(D)和Pep-ICG组(E)离体组织(BAT、心脏、肝脏、脾脏和肾脏)的NIR-II荧光成像。F:离体组织荧光强度的定量比较。

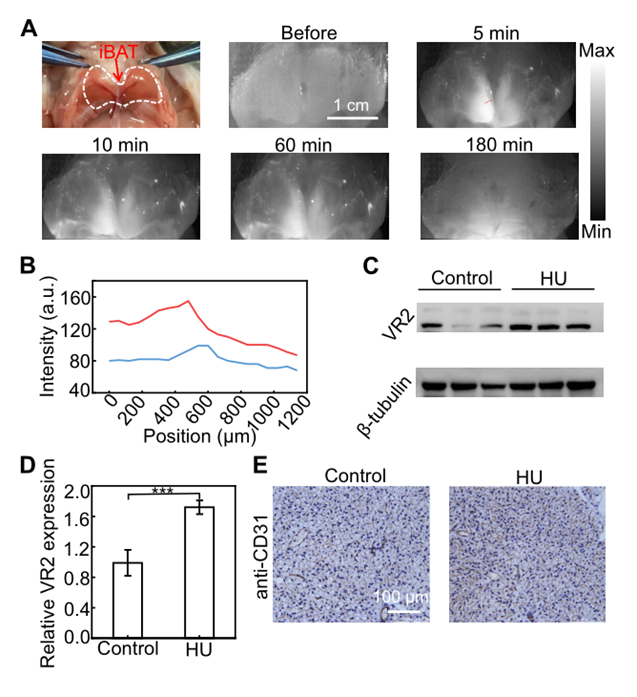

通过NIR-II荧光成像,研究者观察到HU处理的小鼠BAT区域血管结构的变化,表明HU处理促进了BAT血管的增生。Western blot和免疫组化染色结果进一步证实了HU处理增加了血管内皮生长因子受体2(VEGFR2)的表达,以及血管密度的增加。

图4. (A)BAT的NIR-II荧光成像; (B)BAT区域血管强度分布图; (C、D)对照组和HU组小鼠BAT裂解液免疫印迹; (E)对照组和HU小鼠BAT CD31免疫组化。

该工作得到了国家自然科学基金(32200962)和广东省人民医院人才计划支持基金(KJ012020638)的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00212.2023